歯周病を放置するのは危険?症状と治療法も紹介!

こんにちは。東京都中央区日本橋にある歯医者「ゆずり葉歯科」です。

歯周病という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。

しかし、その怖さを十分に理解している人は意外と少ないかもしれません。歯周病は、歯を支える歯ぐきや骨が炎症によって破壊されていく病気であり、進行すると歯が抜け落ちてしまうこともあります。

初期の段階では痛みなどの自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに悪化してしまうのが特徴です。そのため「歯ぐきが少し腫れているだけだから」と放置してしまうケースも少なくありません。

しかし、歯周病を放置することは口の中だけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

今回は、歯周病を放置する危険性や症状、治療法、そして進行を防ぐためのポイントについて詳しく解説していきます。

歯周病とは

歯周病は、歯を支えている歯ぐきや歯槽骨などの組織が炎症によって破壊されていく病気です。初期段階では歯ぐきの腫れや出血といった軽い症状にとどまりますが、進行すると歯を支える骨が失われ、最終的には歯が抜け落ちてしまう危険性があります。

虫歯とは異なり、痛みが少ないまま進行するためサイレントディジーズ(静かなる病気)とも呼ばれています。日本人が歯を失う最大の原因でもあり、30代以降では約8割が歯周病にかかっているともいわれています。

歯周病を放置する危険性

歯周病は単なる歯ぐきの病気と思われがちですが、実際には口腔内にとどまらず、全身の健康にも関わる重大な疾患です。放置すると生活の質を損なうだけでなく、全身疾患のリスク要因となることが指摘されています。

歯を失うリスクが高まる

歯周病が進行すると、歯を支えている歯槽骨(しそうこつ)が徐々に破壊されていきます。これは骨が溶けるように吸収されてしまう現象で、一度失われた骨は自然には元に戻りません。その結果、歯がグラグラと動き出し、やがて噛む力に耐えきれずに抜け落ちることがあるのです。

これによって、噛み合わせのバランスが崩れると、他の歯にも負担がかかります。さらに、歯を失った部分を放置すると、周囲の歯が傾いたり、対合する歯が伸び出してきたりすることもあります。

歯周病菌が全身に悪影響を及ぼす

歯周病菌は口の中だけにとどまりません。炎症によってできた歯ぐきの傷口から血管内に入り込み、全身の臓器に運ばれていきます。

特に注目されているのが糖尿病との相互関係です。歯周病による炎症物質(サイトカイン)がインスリンの働きを妨げ、血糖コントロールを悪化させることがわかっています。また、逆に糖尿病があると免疫力が低下し、歯周病が悪化しやすくなるという悪循環に陥ります。

さらに、歯周病菌は動脈硬化を促進することも明らかになっており、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる病気の発症リスクを高めます。高齢者では、誤嚥性肺炎の原因菌としても問題視されており、歯周病の放置は命に関わる重大なリスクを含んでいるのです。

近年の研究では、歯周病が妊娠中の健康にも影響を及ぼすことがわかってきました。歯周病菌が血中に侵入することで、子宮の収縮を促す物質が過剰に分泌され、早産や低体重児出産のリスクを高めるといわれています。

口臭や見た目の変化が生活の質を低下させる

歯周病を放置すると、口の中で細菌が増殖し、硫黄化合物などのにおい成分が発生します。これが強烈な口臭の原因となるのです。口臭は本人が気づかないことも多く、周囲の人とのコミュニケーションに悪影響を及ぼすことがあります。

また、歯ぐきが下がって歯が長く見えたり、歯の隙間が広がったりすることで、老けた印象を与えることもあります。歯が抜けてしまえば、顔の輪郭が変化し、ほうれい線が深くなることもあるでしょう。

こうした見た目の変化は心理的なストレスとなり、人前で笑うことをためらう方も少なくありません。

噛む力の低下が認知症のリスクを高める

近年、歯の本数と認知機能との関連性が注目されています。歯を失って噛む力が弱くなると、脳への血流が減少し、記憶や判断力が低下する可能性があると考えられています。実際に、歯が少ない人ほど認知症の発症リスクが高いという研究報告もあります。

また、噛む刺激は脳の前頭葉を活性化させる働きがあるため、歯周病によって噛む機能を失うことは、脳の健康にも悪影響を及ぼします。歯を守ることは、単に食べるためだけでなく、認知症予防という観点からも非常に重要なのです。

精神的な問題につながる

歯周病による口臭や見た目の変化、歯の喪失は、人間関係や社会生活にも影響します。会話や笑顔に自信が持てず、人と会うのを避けるようになる方もいます。特にビジネスの場では、第一印象が重要視されるため、口元の印象が自信の喪失につながるケースもあります。

また、噛む力が低下すると食事が制限され、好きなものが食べられなくなることから、ストレスやうつ症状を引き起こすこともあります。歯周病は、身体だけでなく心の健康にも深く関わっている病気なのです。

経済的な負担につながる

歯周病を初期段階で治療すれば、簡単なクリーニングで済むケースが多いです。

しかし、放置して進行してしまうと、外科治療やインプラント、入れ歯などの高額な治療が必要になることがあります。さらに、歯を失うことで噛み合わせが悪くなり、他の歯の治療や矯正が必要になるケースもあります。

つまり、放置すればするほど治療費と通院回数は増加していくのです。早期治療と定期的なメンテナンスが、結果的に経済的にも負担を軽減する最善の方法といえます。

歯周病の症状

歯周病は沈黙の病気とも呼ばれるほど進行に気づきにくい病気です。小さなサインを見逃さないことが早期治療につながります。

初期症状(歯肉炎)

歯ぐきが赤く腫れ、ブラッシングの際に出血することがあります。この段階では痛みがほとんどなく、歯の動揺も見られません。

しかし、プラークや歯石が付着したままになると、炎症が深い部分へと広がり、歯周炎へと進行していきます。早めに歯科医院でクリーニングを受けることで、健康な状態に戻すことが可能です。

軽度〜中等度の歯周炎

歯ぐきの腫れや出血が悪化し、歯と歯ぐきの間に歯周ポケットが形成されます。口臭が強くなり、歯が浮いたような感覚が出ることもあります。食事の際に違和感を覚えることが増え、歯が少し動くように感じる人もいます。

この段階になると、歯を支える骨の破壊が進んでいるため、専門的な治療が必要です。

重度の歯周炎

歯ぐきが大きく後退し、歯根が露出してきます。歯が大きくグラグラし、食事をするのも困難になることがあります。痛みや出血がひどく、膿が出ることもあります。ここまで進行すると自然治癒は見込めず、抜歯を余儀なくされるケースも少なくありません。

歯周病の治療方法

歯周病の治療は、進行の度合いによって段階的に行われます。ここでは、それぞれの治療内容を具体的に見ていきましょう。

歯周基本治療

歯周基本治療は、歯周病の原因を取り除き、口腔環境を整えるための初期段階の治療です。この治療を徹底することで、多くの場合、外科的な処置を行わずに症状の改善が見込めます。

プラークコントロール

歯周病の主な原因であるプラーク(歯垢)を除去し、再び付着しにくい環境を整えることを目的とします。歯科医院でのクリーニングに加え、正しいブラッシングや歯間ブラシの使用など、日常的なケアが欠かせません。

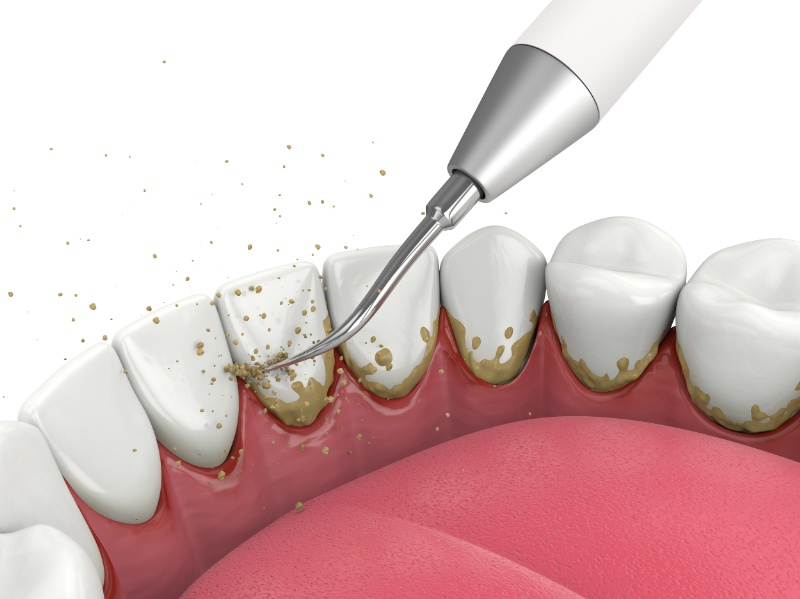

スケーリング・ルートプレーニング(SRP)

歯ぐきの中に隠れた歯石や汚れを取り除く治療です。専用器具で歯根表面を滑らかにし、細菌の再付着を防ぎます。炎症の軽減に最も効果的な処置で、歯ぐきの出血や腫れが改善します。

歯周外科治療

歯周基本治療を行っても改善が見られない場合や、歯周ポケットが深く細菌の除去が困難な場合には、歯周外科治療が検討されます。外科的な処置によって、歯周組織の再生やポケットの減少を目指します。

フラップ手術

フラップ手術は、歯ぐきを切開し、目に見えない深部の歯石や感染組織を直接除去する治療です。局所麻酔を施して行うため、痛みはほとんどありません。手術後は歯ぐきを元に戻して縫合し、数週間で治癒します。

この治療によって歯周ポケットが浅くなり、清掃しやすい状態に整えることができます。

歯周組織再生療法

歯周病で破壊された歯周組織を再生させるための治療が歯周組織再生療法です。代表的な方法として、エムドゲイン法やGTR法があります。

エムドゲイン法では、歯根表面に再生タンパク質を塗布し、失われた歯周組織を再生させます。GTR法では、特殊な膜を使って歯槽骨の再生を促します。これらの方法により、歯の動揺が減り、長期的に歯を残せる可能性が高まります。

歯周病の進行を防ぐには

歯周病の進行を抑えるためには、毎日のセルフケアと歯科医院でのプロフェッショナルケアを両立させることが欠かせません。ここでは、歯周病の進行を防ぐためのポイントをいくつかご紹介します。

セルフケア

日々の歯磨きでは、毛先を歯と歯ぐきの境目に当て、小刻みに動かしてプラークを丁寧に落とすことが重要です。歯間部の清掃にはデンタルフロスや歯間ブラシを活用し、仕上げに殺菌成分を含む洗口剤を取り入れると、細菌の繁殖を抑える効果が期待できます。

禁煙

喫煙は、歯周病を悪化させる最も大きな要因の一つです。タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素は、歯ぐきの血流を悪化させ、酸素や栄養が届きにくくなります。その結果、免疫力が低下し、歯ぐきが炎症を起こしやすくなるのです。

禁煙によって歯ぐきの再生力が回復し、治療効果も高まります。

食生活の改善

栄養バランスの取れた食生活も歯周病予防に役立ちます。ビタミンCやカルシウム、タンパク質は歯ぐきの健康維持に有効です。糖分の過剰摂取は細菌の栄養源となるため控えることが望まれます。

ストレス管理

強いストレスは免疫力を下げ、歯周病悪化の一因になると考えられています。これを防ぐには、十分な睡眠とリラックスする時間を確保することが大切です。軽い運動や深呼吸など、自分に合ったストレス解消法を取り入れましょう。

定期的な歯科受診

歯周病は初期症状がほとんどないため、自覚症状が現れたときには進行していることが多くあります。歯科医院での定期検診では、歯石除去や歯周ポケットの測定などを行い、早期の異常を見つけることが可能です。

特に40代以降は歯周病のリスクが高まるため、年に2〜3回の受診を習慣づけると安心です。

まとめ

歯周病は、放置することで歯を失うだけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼす怖い病気です。初期の段階では痛みがないため、つい軽視されがちですが、早めの対応が何より大切です。歯ぐきの腫れや出血、口臭などの症状が現れたら、放置せずに歯科医院を受診しましょう。

定期的なクリーニングと正しいセルフケアを続けることで、歯周病の進行を防ぐことができます。健康な歯と歯ぐきを守ることは、食事の楽しみや全身の健康を維持するための第一歩です。日々のケアを怠らず、いつまでも自分の歯で噛める生活を目指しましょう。

歯周病の症状にお悩みの方は、東京都中央区日本橋にある歯医者「ゆずり葉歯科」にお気軽にご相談ください。

当院は、子育て中のママとお子様に優しいクリニックを目指して、根管治療や入れ歯治療、ホワイトニング、小児歯科などさまざまな診療を行っています。診療案内ページもぜひご覧ください。